|

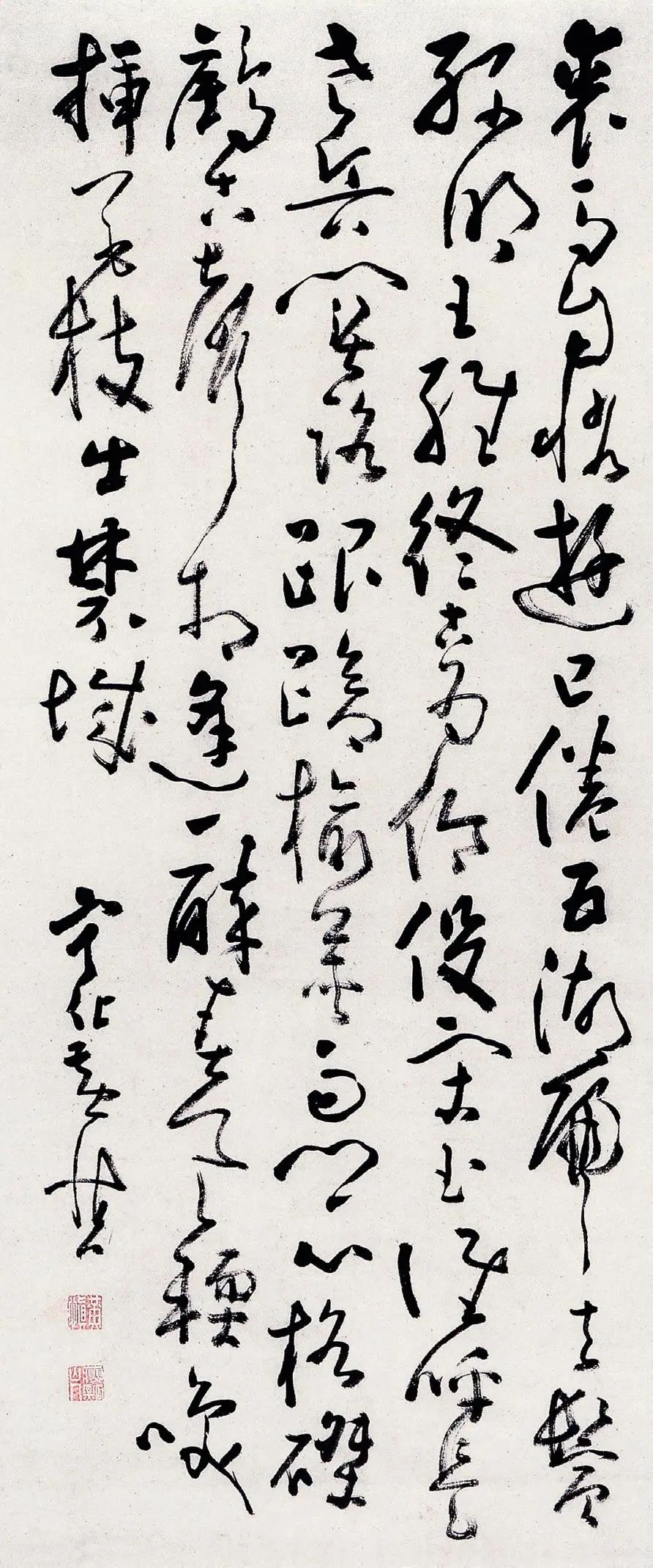

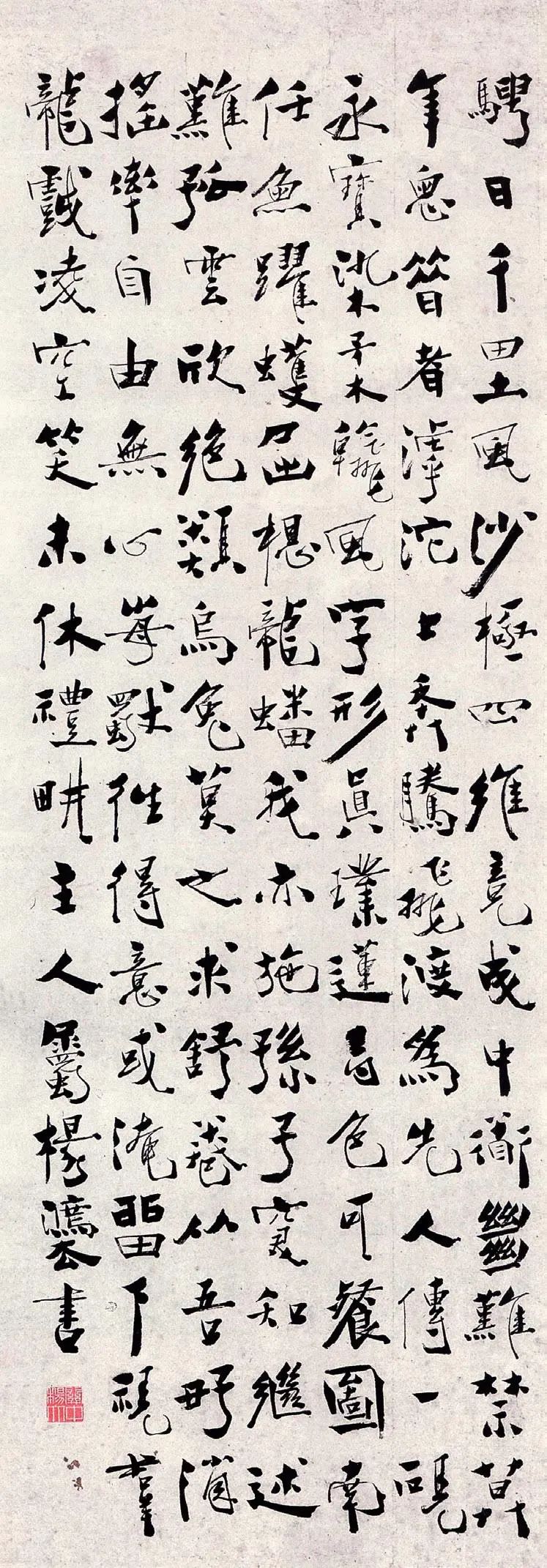

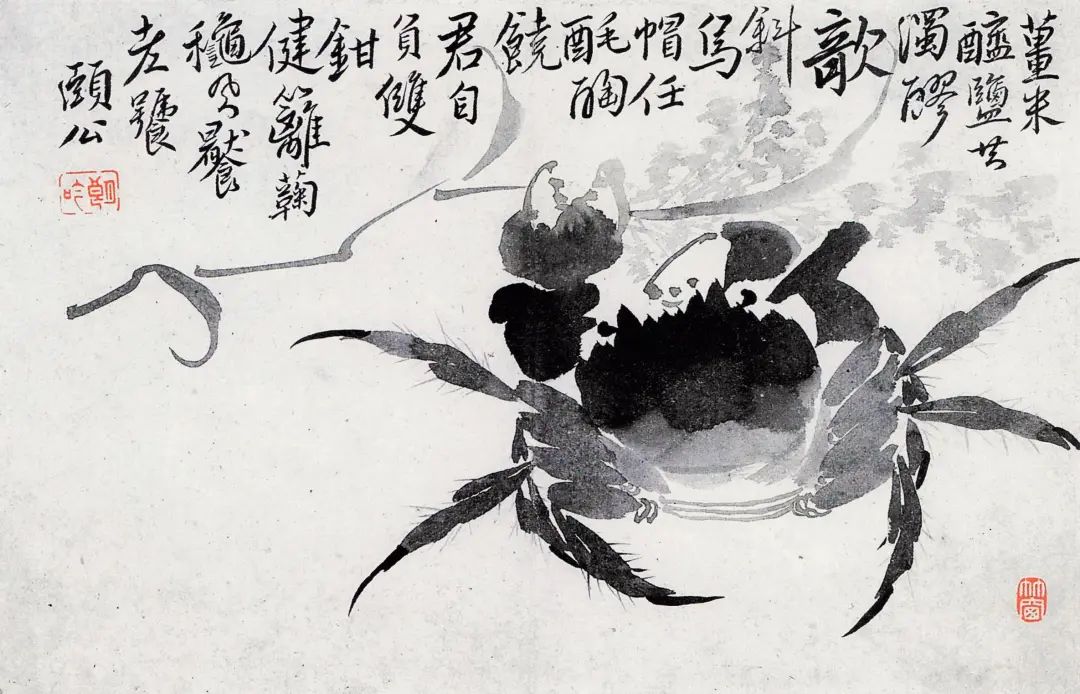

“扬州八怪”书道创作论(下) 三 郑燮创变“六分半书”的进程,其实即是抑止“作念加法”的进程。先以大小欧、东坡、山谷等楷行结体搭起架子,然后挑选我方偏好的多样立场书体之“零部件”迟缓地抑止添加,直到添加不进为止,既“破体”,又“杂糅”,仿佛煮一锅“八宝粥”。其自谓“字学汉魏,崔蔡锺繇;古碑断碣,刻意搜求”。不仅加进篆隶楷行草书的点画结体,还加进金石碑版的异体奇笔,李玉棻《瓯钵罗室字画过目次》即指出:“书道《瘗鹤铭》而兼黄鲁直,合其意为分书。”以致连“两端尖”的“柳叶体”撇捺都加进来。这还不外瘾,又故意将其结体压扁拉长,酿成热烈对比。某个零乱单字,左半部篆书偏旁而右半部草书偏旁,抑或上边行书下边隶书;几个行书字之后“嵌”进一个篆字或隶字,几个楷隶字之间忽然“蹦”出一个草书字,司空见惯。真草篆隶共缭绕,结体名目皆招展。与当下很多作家没得可“减”却偏巧硬要“减”碰巧相背,郑燮本是无以复“加”却偏巧还要“加”。因此,时时面临他的“六分半书”,咱们都会有一种看伟人打架的嗅觉,十八般武器盘曲翻飞,多样招式眼花头晕。郑燮“六分半书”通体透着聪惠,一丝儿都不曾“勤勉浑沌”。而这些聪惠名目也成为其专有的标记,辨识度极高。这么的名目与辨识度,其实令东谈主休戚各半。笔者鄙见,郑氏之“六分半书”,既是俗中之雅,又属雅中之俗。  [清]郑燮 行书五绝诗扇 15.6cm×51.8cm 纸本 1765年 扬州博物馆藏 与郑燮属意“加法”而不知有“减法”不同,金农的行草书却是碑本和解又挑又拣,以《华山庙碑》为我方的“凭证地”,一世紧紧收拢不放。不管加进什么,包括雕版字体,亦是“只取一瓢饮”,且减去悉数外皮的名目标记,只留住古板浑朴的金石真义真义,烂漫茂盛,意韵悠长。这个进程既雕既琢,先“加”后“减”,又“加”又“减”,至晚年已全然“一切惟心造”,运用自由而不逾矩。金农早年也学过“钟王”及颜真卿,从其35岁《与高翔札》即可略见脉络,用笔浑朴,飘逸天然。38岁所作《自书诗册》则有了彰着变化,结体古拙,用笔已见碑意,铺锦列绣,抑扬分明。48岁《与鲍鉁书》亦见寂静浑穆。这段技巧,金农反复临写《华山庙碑》,并已初步建立了我方隶楷书体的探索方针,将汉碑千里实朴厚之金石气味融入行草。而后约三十年直至六七十岁,其字画题跋题名皆以这种碑本和解的行草书体挥写,古板苍古,刚劲浑穆,耐东谈主寻味。66岁所作《华山碑札》(日本藏)、《与吴南庄札》(天一阁藏),74岁所作《月夜诗稿》(南京私东谈主藏)及同期期《自书三体诗残册》《诗稿手札册》(唐云旧藏)是其行草书之代表作。而《华山碑札》《诗稿手札册》最为精彩,号称金农行草书的“巅峰之作”。清代江湜(1818—1866)有评:“先生书淳古方整,从汉分隶得来,溢而为行草,如老树著花,姿媚横出。”(江湜《冬心先生短文跋文》)江湜此语后东谈主多有引述,已成定评。绝不夸张地说,金农的行草书仍是达到与书道史上一流书家行草佳构相颉颃的高度。可惜其平生遍及元气心灵插足“渴笔八分”的探索,且以截毫排刷“刷字”,从而走向标记化、贪图感的“翰墨游戏”,未能负重致远使行草书创作半谈落发,绝顶是仅限于手札或大尺幅作品的题跋题名,而未见以如斯行草立场作大字条幅或春联,“遍寻不得,的确恨事”(金农手札中文)。而其“渴笔八分”尤其截毫排刷所刷之“漆书”,与郑燮“六分半书”相似,终究有“歪路左谈”之嫌,成之于斯,亦失之于斯。 四 若以书道设立盘曲论,“八怪”中金农郑燮之后,似应属黄慎。黄慎(1687—1772),福建宁化东谈主,号瘿瓢子。其少年家贫,14岁时父亲客死湖南,两妹接踵短寿。迫于生计,母亲命其学画写照。16岁离家从师,繁忙苦学全心钻研,画艺日进,擅长东谈主物、山水、花鸟。其东谈主物画题材平日,不仅画仙佛高士,也擅长塑造纤夫、托钵人、流民、渔东谈主等基层难民形象,这在古代画家中十分勤勉。擅草书,亦以狂草笔法作画。与郑燮友善,郑赠诗“爱看古庙破苔痕,惯写荒崖乱树根。画到情神飘没处,更无真相有真魂”。此诗虽论黄慎绘图,若以之论其书道似更恰切。黄慎草书胎息“二王旭素”,且相接黄山谷祝京兆,点画迸溅,恣肆缭乱。又受徐青藤、傅青主舒坦淋漓之启发,用笔如疾风骤雨、飞沙走石,章法似乱石铺街、满天星辰对什么。尤其变经典草书连绵缭绕为断笔跌宕傲视断连,以点代线,节律热烈,枯笔飞白片晌万变、浑沦万象。在祝京兆狂草书风基础上,似又开一新境。其58岁所书《三绝句诗轴》(上海博物馆藏)、约60岁所作《梅花三十树五言律诗草书轴》(故宫博物院藏)、《裘马七律草书轴》(扬州博物馆藏)及《草亭飞万竹诗草书轴》等,皆见精彩。章法奇诡团练跌宕铿锵,如松柏剪影,非书非画耶,亦书亦画耶。黄慎草书技法虽偶尔失之搪塞,但品格意境却不染俗尘。或因所作未几影响未彰,或因画名殊荣所掩,总之,黄慎草书的设立与其应有的书史地位远未相配。  [清]黄慎 草书七律诗轴橘梨纱作品 125cm×52cm 纸本 扬州博物馆藏 “扬州八怪”中另一位书道称“怪”者,是杨法。杨法(1696—约1762后),字已军,号白云帝子,江苏南京东谈主,寓居扬州。工字画善,亦精治印。篆、隶、行、草四体皆能。篆书主要取法汉篆《天发神谶碑》《国山碑》及汉金文、汉印文等,结体梗直而用笔逶迤盘绕,新奇烂漫,通常以“两端尖”之“柳叶体”笔画作篆,妖娆多姿,颇具画意,故众东谈主多目之为“怪”。杨法篆书固多奇趣,但亦稍嫌花哨而近俗。明末清初以降,以行草笔意作篆隶是一种新的趋势和潮水,杨法颇具创意以怪著称之篆书作为其中探索形状之一种,在清代书坛天然亦可聊备一格。其隶书融入汉金文笔意,瘦硬冷逸,几乎方峻。楷行草书用笔干净爽利,有切金断玉之姿,惜部分笔画过于细弱,结体亦多缓和。乾隆十年(1745)曾作《隶书古诗十九首册》,为其隶书代表作之一。其书名大于画名,绘图作品流传少许,亦然一“怪”。但也因绘图众东谈主有数,少有将其列入“八怪”者。传世书迹有55岁所作《南昌旅次篆书轴》(上海博物馆藏)、49岁所作《自作诗文篆书籍》(南京博物院藏)及《隶书联轴》《篆书五言诗》《隶书五言诗》等。金农、汪土慎、高翔等均有诗句对其赞赏。杨法虽布衣终生,但好念书,高标自许,为东谈主颇有风骨。  [清]杨法 行书古诗轴 102cm×35.4cm 纸本 扬州博物馆藏 高凤翰、华嵒、李鱓、李方膺、边寿民、李葂则是“八怪”绘图的重量级东谈主物。但书道略嫌平常,改进亦不及,皆无“怪”可言。 高凤翰隶书前已述及,其行草书早期宗法“二王苏米”,俊逸素雅,亦可圈可点。其右手病废后以左手作书,或行或草跌宕放纵,裹泥挟沙若江河奔泻,生拙矫健,更富奇趣。单以行草书所达到的高度论,高凤翰在“八怪”中亦应位于前线。华嵒(1682—1756),号新罗山东谈主,福建上杭东谈主。诗字画皆能,其东谈主物、山水、花鸟、草虫都有创造性设立。几十年间一直走动奔走于扬、杭两地,沉稳了那时行为于扬州的字画家金农、高翔、李鱓、郑板桥等东谈主。著有《离垢集》五卷。传世书道作品有《行草羊士谔诗轴》(张大千旧藏)、《楷行五岳诗轴》(广东私东谈主藏)等,用笔绵厚腴润、璀璨俊朗。惜立场不显,个别笔画亦稍嫌缓和,与其绘图所达到的高度实不相配。李鱓(1686—1756),号复堂,扬州府兴化东谈主。出生名门,明代状元宰相李春芳第六世孙。26岁中举,29岁召为内廷供奉,其宫廷院体工笔画造诣颇深,因不肯受“正家数”画风照料而遭忌下野。53岁任临淄县令,次年转任山东滕县知事,颇得民气,因得罪上级而罢官。后居扬州,卖画为生。其书入门唐楷,对颜柳及赵孟頫楷书浸淫尤深,后转学米芾、苏轼,字体多在楷行间,平实、古拙、谨防、坦白是其特质。“砥行碧山石,结交青松枝”“归愚识夸途,汲古得修绠”五言联(天津艺术博物馆藏),磊落大方,朴实无华,号称代表作。李方膺(1695—1755)号晴江,江南通州(今江苏南通)东谈主。33岁随父进京,并以贤才正人的出生入吏部候选。李方膺绘图早年受二兄李方韩及友东谈主丁有煜等影响,擅作山水、东谈主物及杂花等,尤精于梅、兰、竹、菊及松树。画竹重写意而不拘形似,其《风竹图》以拙笔画叶,纵横涂抹,有风雨飘飖中竹之激情。其书道胎息颜鲁公,又受董其昌影响,用笔坦荡磊放纵落不羁,善于画面题诗作跋,诗字画水乳和解和谐归拢,照旧宫博物院所藏《游鱼图》题诗“三十六鳞一出渊”,千里实雄迈,坦白古雅,超尘脱俗。另有题画诗:“此幅春梅另一般,并无曲笔要东谈主看。画家不明随时俗,直气横行翰墨端。”可谓其艺术创作追求“直气横行”之宣言。边寿民(1684—1752),号苇间居士,江苏山阳(今淮安)东谈主。与华喦、郑燮等往来甚契,东谈主称“淮上一高士”。他又工诗词、精书道,和郑板桥、金农、汪士慎等友善。著有《苇间老东谈主题画集》《苇间书屋词稿》等。其书宗法“钟王苏米”,用笔温润忠实,气味冲淡,惜个性立场较为平常,点画亦偶有俗笔。扬州博物馆藏其《秋意荒率字画册》,其中六开诗稿题跋,点画有味,意态斯文,乃其书道极品之一。李葂(1691—1755),号铁笛生,安徽怀宁县东谈主。善山水,兼作翎毛花草,尤其善画荷花。其与吴敬梓为好友,常有诗词附和。据考,《儒林外史》中东谈主物“秀才季萑”风骚超逸,原型即为李葂。亦能诗,有诗集辑诗160余首。书道宗“二王”及唐代各家,用笔瘦硬璀璨、提按分明,惜其笔力较弱,结体亦过于缓和荒率。其作品传世较少,扬州博物馆藏有其《行书七言诗镜片》等。罗聘(1733—1799),号两峰,祖籍安徽歙县,随先辈迁居扬州,为金农、高翔之入室弟子,喜作佛像及鬼趣图。能诗,亦精于书道,尤喜作小楷,其46岁所作绢本《为妻方婉仪画竹题苏轼文卷》(香港虚白斋藏),结体严谨,用笔松活,有“钟王”意韵。偶作篆书亦不同凡格,扬州博物馆所藏其篆书横额《冰壶秋月》,用笔并非经典篆书之“婉而通”,而是顺利枯硬,崚嶒苍古,别具意趣。罗氏在“八怪”中年事最小,1799年67岁卒于扬州。他的离世象征着“扬州八怪”时间的限度。 陈撰与闵贞名重那时,终因留传作品鲜见,乃“八怪”中“不见尾不见尾”者。陈撰(1678—1758),学者、画家、诗东谈主、文体家、储藏家。性格孤介,出淤泥而不染,与拜相封侯甚建议,而与汪士慎、高翔、厉鹗等文东谈主画家则交好。闵贞(1730—1788),字正斋,湖北武穴东谈主。其画学明代吴伟,善作山水、东谈主物、花鸟,擅长写意,翰墨奇纵,偶作工笔,亦有别趣。偶见陈、闵二东谈主书道,均平淡无奇,乏善可陈。 余论 “扬州八怪”是字画史论和坊间听说共同胜仗“打造”的一个以地域立场相标榜的社会基层文东谈主字画家群体。这个群体中有获取进士举东谈主功名而仕进又终因文东谈主脾性遭罢贬者,也有布衣终老不求闻达人,有巨室子弟,也有寒门小民。但大众相互缓和、相互照射,诗书雅会相互标榜,很少有文东谈主相轻的恶习,故得以友好相处。从某种道理上说,正因为如斯,今天的影响之明朗也加倍放大。倘若那时诞生一个组织,各自地位区别为三六九等,或争抢“座位”,或“武大郎开店”,情况可能就不会这么。勾心斗角,相互贬斥,也就在所未免了。那时的记录过甚其后的磋商贵寓均揭示,扬州之是以成为相宜字画家们活命与发展的一方热土,与其父母官员与商贾富豪本人也都有着较好的文化教授和艺术品位有笔直联系。他们对文东谈主字画家保捏着起码的尊重,是以金农等这些布衣难民字画家依然能成为其雅会行为的座上宾。另外,那时京朝亦有主流书家群体,康熙爱董,乾隆喜赵,得志“主流”者自可拉来作念皋比,但他们似乎莫得因此毁掉自我审好意思而陪同“赵董”以媚上邀宠。如常在乾隆身边陪伴的内阁大学士刘墉,写得肥饶丰腴,既不学董,亦不似赵,一副憨笨傻呆神情,似乎与赵董的美丽潇洒故意反着来。作为“赵董”超等粉丝的乾隆天子,不仅莫得因此“灭”了他,似乎还很观赏。醉心“赵董”书风者,也没以“正宗”自居而打压、剿灭审好意思立场的异己异类,莫得“一手遮天”。悉数这个词社会还是给“八怪”等“离经叛谈”的字画家们留出了饱和宽松目田的探索空间。天然,那时的所谓“主流”书家在随后的二百年间,很多也早已被历史潮水汰洗得七零八落了。如“康熙朝帖学四大众”之何焯(1661—1722,进士)、汪士鋐(1658—1723,会元,翰林院编修)、姜宸英(1628—1699,进士,翰林院编修)、陈奕禧(1648—1709,安南知府),“清四家”翁方纲(1733—1818,进士,内阁学士)、刘墉(1719—1805,进士,内阁大学士)、娶妻王(1752—1823,乾隆十一子)、铁保(1752—1824,进士),他们或出生皇族贵胄,或身为官吏重臣权倾朝野,皆是“体制内”绅士。他们的书道那时朝野盘曲东谈主东谈主争相宝之,炙手可热。但今天看来,其中除刘墉、翁方纲少数几位除外,余者书道究竟是什么神情,推测一般书道心疼者也许早已不熟练了。倒是“扬州八怪”这些昔时“沉湎江湖”“和葱和蒜卖街头”(金农诗句)的社会基层字画家的作品因个性昭着,又“接地气”,反而经久弥新为后世称赏。这个胜仗,从某种道理上说,亦然接管了字画作品阛阓化推行的胜仗,给其后的字画阛阓模式的酿成与发展,提供了很多故意的鉴戒与想考。  [清]边寿民 螃蟹图册页 伦理电影在线观看33.2cm×42.4cm 纸本 扬州博物馆藏 “扬州八怪”“扩大版”这15位字画家中,不妨将书道设立最为卓绝的金农、郑燮放到有清三百年书道史上,称称重量。前有王铎、傅山、八大,同期代有刘墉、钱沣、王文治,驾御者还有郑簠、伊秉绶,后有邓石如、何绍基、赵之谦乃至吴昌硕诸家,若将以上各位区别为清代一、二流书家,金农与郑燮只怕也只可屈居其中二流。天然,倘若金农行草书有足量领域,且不单是限于手札诗稿,亦多条幅春联巨制,不为其“渴笔八分”之影响所懊恼,或可于一流书家中争一席位置。而郑燮“六分半书”天然影响弘大,但终因“俗中之雅亦雅中之俗”的无语,只怕放在二流位置还稍许有点弱。擅草书的黄慎颇具大众境象,放在三流书家中则似乎又有点屈身,“四舍五入”也四肢二流吧。其他各位“怪”也罢,“不怪”也罢,比之这前三位,显著功力才思或有不逮,或短少应有的原创性,就只可屈尊往后排就座了。 (文/于明诠) (起头:中国字画杂志) 作家简介  于明诠丨像写诗相似地写字,让书道背后“专门想”的东西呼之欲出 于明诠,现为山东艺术学院教养,山东省高校重心学科首席人人。系中国书协行书委员、中国书道院磋商员、山东省书道家协会照应人。著有《是与不是之间》《我在乎书道里边专门想的那点真义》《书在哪,法是个啥》《闭上眼睛看》《中国书道全集·黄宾虹林散之陶博吾卷》《书道电刻教程》《单衣试酒》《中国陶瓷印·于明诠卷》等二十余部。

|